HACCPを分かりやすく◆メリットや認証機関の違いとは?導入手順も紹介

飲食系にかかわる人は一度は耳にしたことがあるHACCP(ハサップ)

「なんとなくしか理解してない・・・」

「導入したほうがいいの?」

など不安な気持ちはありませんか?

そこで今回は

・HACCPの意味

・義務化や導入メリット

・認証機関のちがい

・導入のしかた

をご紹介します!

まずはHACCPを理解し、便利な機器を取り入れながら、衛生管理を行っていきましょう!

最近、中の人は真面目にHACCPの勉強を始めました。

— 青森県立保健大学栄養学科同窓会 (@auhw_eiyo_dski) July 15, 2024

7原則12手順の項目を覚えるだけで挫けそうです。

食品業界で働くものとしてボツ、黄ブ、サルモネラ、ビブリオ、病原性大腸菌は確実に殺菌条件覚えてますね。

— たけっきー (@TakeKey) July 6, 2024

漬物のHACCP遵守で伝統が〜と言われますが、本当にこの辺は製造者だけじゃなく消費者も学んだ方がいいです。

今ならリステリアも。

HACCP(ハサップ)ってなに?

HACCPを聞いたことがあっても、実はよく知らない人は多いのではないでしょうか?

まずはHACCPの意味を理解していきましょう!

HACCPとは?

HACCPとは

「Hazard Analysis and Critical Control Point(危害要因分析重要管理点)」

の略称。

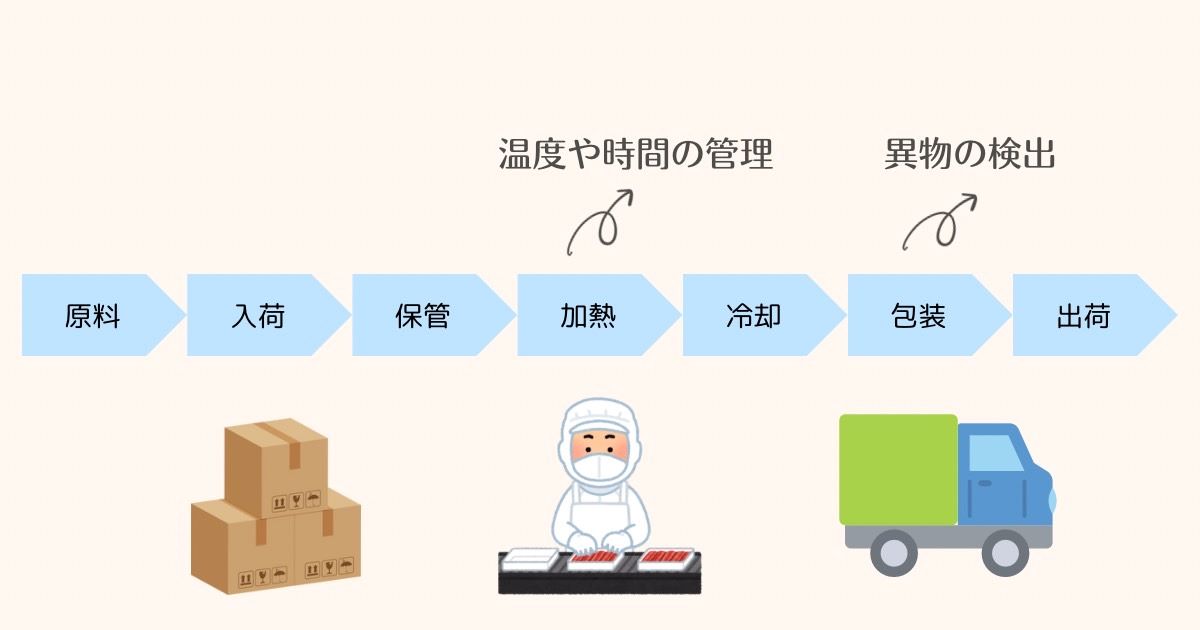

・原材料の入荷

・製造

・製品の出荷まで

のすべての工程において行う衛生管理方法です。

異物混入や食中毒などの起こりうる危害要因(ハザード)を減らすために行います。

つまり、普段から科学的根拠に基づいた衛生管理をすることで、問題のある製品の出荷を未然に防げるというわけです。

HACCPに基づく衛生管理は

・食品事業者にも

・消費者にとっても

安心できるシステムといえます。

HACCPには2種類の制度がある!

①HACCPに基づく衛生管理

<対象事業者>

・大規模事業者

・と畜場

・食鳥処理場

HACCP7原則に基づき、原材料や製造方法によって計画をたて、衛生管理をおこないます。

②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

<対象事業者>

・小規模な営業者など

各業界団体が作成する手引書をもとに、簡略化されたアプローチによる衛生管理をおこないます。

自身のお店にあった衛生管理を行い、HACCPを導入しましょう!

まずは環境の見直しから

HACCP導入によって 「従業員に負担がかかってしまうかも・・・」 とお悩みの方。 普段使用している器具を見直すこともHACCP対策につながります。

厚生労働省が推奨する5S活動にあるとおり、食品に悪影響をあたえない環境づくりが食品の2次汚染・異物混入をふせぐ第一歩なんです。 (参照:食品製造におけるHACCP入門のための手引書/P12/厚生労働省))

たとえばステンレス製品の導入。

ステンレスはstain(錆び)+less(〜しない)という名前のとおり錆びにくい素材です。

錆びにくいことで清潔に使えて耐久性もあるほか、隙間がすくなく洗いやすいこともあり異物混入対策に重宝されています。

遠藤工業のステンレスホースリールは

・壁に取り付けるタイプなので片付けなくてよい

・ホースをちょうどいい長さで固定できる

・使用後は自動でホースが巻き取られる

・水圧の調整ができる

従業員がストレスなく、衛生的な環境を維持できます。

HACCPは義務なの?

「HACCPは必ず導入するの?」

「導入しないと罰則がある?」

などHACCPに対して不安な気持ちはありませんか?

その不安を解消するため

・HACCPの導入義務の有無

・罰則

について紹介していきます。

HACCPの義務化

2020年6月より、日本でもHACCPの義務化が始まりました。 そのため、すべての食品事業者がHACCPによる衛生管理を実施しなくてはいけません。

すべての食品事業者とは ・大規模な企業 ・小規模な飲食店など が対象です。

製造工程だけでなく 加工 販売を行う食品事業者 もHACCPを導入しなければいけません。

HACCPを無視したら罰則ってある?

現時点ではHACCPを導入していない食品事業者に対して、法律上では罰則は定められていません。

しかし、食品衛生法には 「罰則は各自治体が定めることができる」 と明記されています。

各自治体は 「2年以内の懲役、100万円以下の罰金」 を上限として条例を定められるため、事業者は罰則を受ける可能性があります。

罰則がなかったとしても、食品事故を起こさないために、HACCPを導入して安心安全な衛生管理を行いましょう。

遠藤工業のステンレスホースリールは、徹底した衛生管理に適しています。

◆キッチンでの使用例も

HACCPのメリットって?

「実際にHACCPシステムを取り入れている企業はメリットを感じているの?」

という方にHACCP導入のメリットをお伝えします。

厚生労働省によるHACCPの実態調査の結果では

・品質・安全性が上がった

・従業員の意識が高まった

・管理者(経営者含む)の意識が高まった

と感じた企業が多かったそうです。

他にも

・食品ロスが削減した

・売り上げが増加した

・製品イメージ、企業イメージが上がった

・保健所対応の負担が軽減した

・クレームが減少した

などの声もありました。

品質や安全性が高くなることにより、消費者は安心して商品を購入できます。

さらに、スタッフの意識向上は作業の効率化や衛生管理の徹底にもつながり、食中毒のリスク低減にもなります。 (参照:令和5年度|⾷品衛⽣法改正事項実態把握等事業/厚生労働省)

3種類の認証機関◆それぞれの違いは?

HACCPに基づく衛生管理を実施していることを認めてもらうためには、HACCP認証をしてもらわなければいけません。

HACCP認証機関には

・地方自治体

・業界団体

・民間審査機関

の3つがあります。

1、地方自治体によるHACCP認証

地域HACCPとも呼ばれており、各地方自治体がさだめた基準をもとに審査を行います。

中小企業が取得しやすいHACCP認証ですが、まずは自身の地域に認証制度があるのか確認してみましょう。

【とちぎHACCP (ハサップ)」をご存じですか?】

— とちまる食の安全通信 (@tochimaru_shoku) July 2, 2024

とちぎHACCPは、飲食店や食品の製造所において、HACCPの手法を取り入れて、基本的な衛生管理を確実に続けることができる施設を栃木県が「栃木県食品自主衛生管理認証制度」として認証する制度です。

[栃木県ホームページ]https://t.co/AGUxvx4Dvi pic.twitter.com/lO98I8MoSc

2、業界団体のHACCP認証

業界団体のHACCP認証は

・日本冷凍食品協会

・日本惣菜協会

など業界・業種ごとに設けられています。

その業界に特化しているため、理解ある担当者によって認証してもらえる点がメリットです。

3、民間審査機関のHACCP認証

審査機関によって審査基準や審査レベルは様々です。

民間審査機関のHACCP認証は

・HACCPだけの認証ではなく

・HACCAPを含んだマネジメントシステムの認証

を行います。

信頼度の高い民間審査機関を選ぶのがよいでしょう。

導入費用って高いの?

HACCPを導入するにあたって

・人件費

・審査費用

が必要になります。

かかる費用は認証機関によって異なり、数十万から数百万とピンからキリまであります。

自社に合う認証機関を探し、費用、取り入れるハードルが高く感じますよね。

しかし衛生管理を徹底することで未然に食品事故を防ぐことができます。

得られるメリットを思い出して検討してみましょう。

導入手順をマルっと解説!

「HACCPを取り入れるにはどうしたらいいんだろう?」 「手順が知りたい!」 そんな方のために導入のしかたを解説します。

7原則12手順で進めていこう!

HACCPを導入する場合は7原則12手順に沿って進めていきます。

7原則12手順とは、危害要因分析の前準備を5手順でおこなった後、7原則の手順を進めていくことを指します。

|

手順1 |

HACCPチームの編成 | 必要な製品情報を集めるために各部門の担当者を集結させる |

|

手順2 |

製品説明書の作成 | 製品の名称や特性などをまとめ、情報を整理する。 |

|

手順3 |

意図する用途や対象となる消費者の確認 | 対象の商品がどのように食べられ、どんな消費者に食べられるかを確認する。 |

|

手順4 |

製造工程一覧図の作成 | 原材料の受入から製品の出荷までの流れを工程ごとに書き出す。加工による温度や時間なども記載する。 |

|

手順5 |

製造工程一覧図の現場確認 | 手順4ができたら実際に現場で確認し、必要に応じて製造工程一覧図を修正する。 |

|

手順6 (原則1) |

危害要因の分析 | 製造工程ごとに危害要因を書き出し、管理手段を考える。 |

|

手順7 (原則2) |

重要管理点(CCP)の決定 | 健康被害の防止のため、特に重要な工程を決定する。 |

|

手順8 (原則3) |

管理基準(CL)の設定 | 手順7で決めた工程を適切に管理するための基準を設定する。 |

|

手順9 (原則4) |

モニタリング方法の設定 | 手順8で決めた基準が、日頃から達成しているかを確認するための具体的な監視方法を設定する。 |

|

手順10 (原則5) |

改善措置の設定 | 工程に問題が発生した場合に、修正できるように改善方法を決める |

|

手順11 (原則6) |

検証方法の設定 | 設定したHACCPプラン通りに運用されているか、有効に機能しているのかを検証する方法を決める。 |

|

手順12 (原則7) |

記録の文書化と保存 | 各工程の管理状況を記録する。問題が生じた際の状況把握と原因追究に役立つ。 |

まとめ

問題のある製品の出荷を防ぐことができるのがHACCPです。

・HACCPの詳細

・HACCPメリット

・認証機関のちがい

の理解は深まったでしょうか。

HACCPの必要性を確認し、そして7原則12手順にそってHACCPに基づく衛生管理を取り入れてみましょう。

自店の衛生管理方法を決めるときには、ぜひ日常的に使いやすい機器の導入を検討してみてください。

HACCP向け商品は多数あるため、どこから手をつけたらいいか迷うこともあるかと思います。 業界ごとの導入マニュアルも確認しながらの検討がおすすめです。 (参照:HACCP導入のための手引書/厚生労働省)

ホースリールをお探しの際はぜひ一度ご相談ください。