協働ロボット入門!導入までのながれを7ステップ◆人手不足解決などのメリットも

「人手不足が深刻化してるからロボットを導入してなんとかしたい」

「協働ロボットって人間と一緒に作業するけども本当に安全なの?」

ロボットの導入に対してこういったことを感じている人が増えています。

超人手不足な職業と部署にAIとかロボットがほとんど導入されないの謎

— 脱⭐︎駄目人間には程遠い (@85_toyo) April 19, 2024

産業用ロボットを協働ロボット相当にして安全策なしに動かすって話を聞いた!!

— よへ (@yohe1981) March 22, 2024

速度落としてやれば良いらしいが怖い!!!

そこで今回は

・協働ロボットとはどういったものなのか

・導入のメリット

についてご紹介!

導入までの具体的な流れも紹介するので協働ロボットを導入するかどうか悩んでる方はぜひ参考にしてみてください。

そもそも協働ロボットって何?

協働ロボットとは文字通り、人と協力して働くロボットのこと。

モノや工具などの受け渡しを行って協働作業をすることができます。

協働ロボット普及の背景として

・労働安全衛生規制の改定で安全柵無しでロボットを設置することができるように

・ロボット技術の向上によって安全性が向上したこと

・ロボットに対してより高度で柔軟な作業が求められるように

といったものがあります。

(参照:産業用ロボットと人との協働作業が可能となる安全基準 厚生労働省)

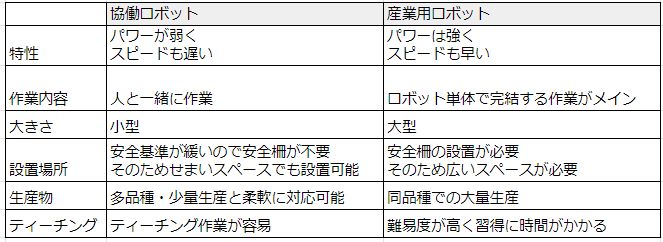

協働ロボットと従来のロボットってどう違う?

従来の産業用ロボットの特徴は

・ロボット自体が大型

・パワーが強い

・工程を全自動化するために使われている

といったものです。

そのため安全確保のための柵が必要となります。

設備も大掛かりになるので大量生産のラインや大規模な工場でしか導入できませんでした。

一方で協働ロボットの特徴としては

・小回りが効く

・柔軟に作業を行える

・人と一緒に作業を行うことを前提とした作りになっている

といったものです。

これが従来の産業用ロボットとの大きな違いです。

その他の違いについては表にまとめました。

協働ロボットを導入するとどんなメリットがある?

こちらでは協働ロボットのメリットを紹介していきます。

メリット①:安全柵が不要なので小回りが効く

安全柵が不要なので

・狭いスペースに設置できる

・作業によって場所を移動できる

といった柔軟な運用をすることができます。

メリット②:人手不足や負担の改善

近年、製造業では慢性的な人手不足となっています。

協働ロボットの導入で

・作業の自動化

・重量物の搬送による負担の軽減

といった人手不足の改善が見込めます。

メリット③:生産効率の上昇と労働時間の減少

1日あたりの労働時間は決まっています。

ですがロボットによる稼働時間には制限はありません。

そのため協働ロボットを24時間稼働させることによって生産効率が劇的に向上することに。

その分の余裕で別の作業や新しい業務を行う余裕が出てきます。

メリット④:感染症発生時の感染対策

協働ロボットは新型コロナウイルス等の感染対策についても有用です。

作業員同士の接触する作業を協働ロボットに置き換えることで非接触の生産体制にすることができます。

協働ロボット導入の流れ

ここでは協働ロボットの導入の流れについてご紹介します。

導入にあたってどうすればいいのか、どんな準備をすればいいのかまで詳しく触れていくのでぜひご覧ください。

step1:ロボット導入の目的を明確にする

協働ロボットは産業用ロボットよりも小規模とはいえ、それでも導入コストは安くはありません。

そのため

・人手不足解消

・稼働率の上昇

・単純作業の代替

といったように

「何のために導入するのか」

といった目的の明確化が必要です。

製造工程だけでなく 加工 販売を行う食品事業者 もHACCPを導入しなければいけません。

step2:対象ワークの選定

次に目的がハッキリしたらどの作業を協働ロボットに任せるのかを決定します。

人間の仕事と協働ロボットの仕事の切り分けの段階です。

協働ロボットは重いものを運ぶパワーは無くスピードも早くはありません。

そのため任せる作業は慎重に決めましょう。

step3:導入計画を立てる

次にすることは導入から運用までの計画を立てることとなります。

外部に委託する場合はこの段階からです。

・どれくらいの費用をかけるのか

・いつまでに導入するのか

・協働ロボットを置くスペースはどれくらい確保するのか

・協働ロボット運用ルールの整備

といったことを具体的に決めていきましょう。

step4:ロボットの選定・設計

次にメーカーや機種の選定をします。

・ロボットの大きさ

・可動範囲

・周辺機器にどういったものがあるのか

こういったことはメーカーごとに異なります。

ニーズを満たすロボットはどのメーカーが適しているのか事前の確認が必要です。

step5:安全性の確保

人と一緒に作業をするので事故やトラブルを防ぐための安全対策が必要となります。

リスクアセスメントを行い安全性を確保しましょう。

step6:設置・テスト・運用開始

次にすることは協働ロボットを設置しての稼働テストです。

協働ロボットの動きについては途中でも変更ができます。

そのため都度調整していきながら最適化していきましょう。

step7:運用の効率化

協働ロボットの運用をスタートしたら効果の測定などをしながらPDCAサイクルを回していきます。

それと同時に

・協働ロボット管理運用についての人材育成

・より効率的に運用できるような体制づくり

といったことも必要になります。

協働ロボット導入が難しそう、と感じたら

ここまで協働ロボットの導入までのステップについて紹介してきました。

ですが 「導入までの流れを見たけどもハードルが高すぎる」 「人手不足解消よりも作業の負担を軽くしたい」

そんな時は荷役助力装置がオススメ!

協働ロボット比較して

・導入コストが抑えられる

・作業工程が大きく変わらない

といったメリットが。

遠藤工業ではいろいろなタイプの荷役助力装置を販売しています。

荷役助力装置の導入事例

ここからは荷役助力装置の一つである電空バランサーまじかるくんの導入事例を紹介していきます。

ぜひ導入の参考にしてみてください。

そもそもバランサーって何?

バランサーとは、動力で吊り荷を保持する装置のことです。

重量物の搬送などの負担を大幅に軽減することができます。

詳しくはこちらの記事で解説しておりますのでぜひ参考にしてみてください。

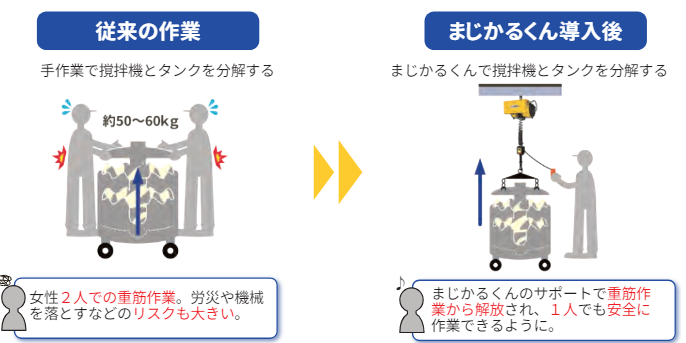

導入事例1:重量物を支えながらの作業を安全に

労災リスクの高い作業に導入することで

・1人でも安全に作業できるように

・作業者の負担が軽減される

と大幅に作業が改善されました。

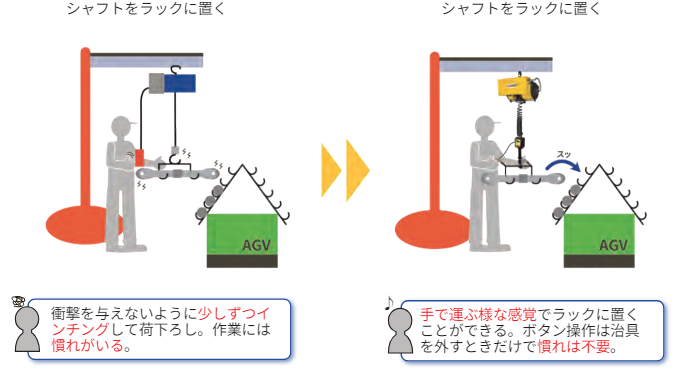

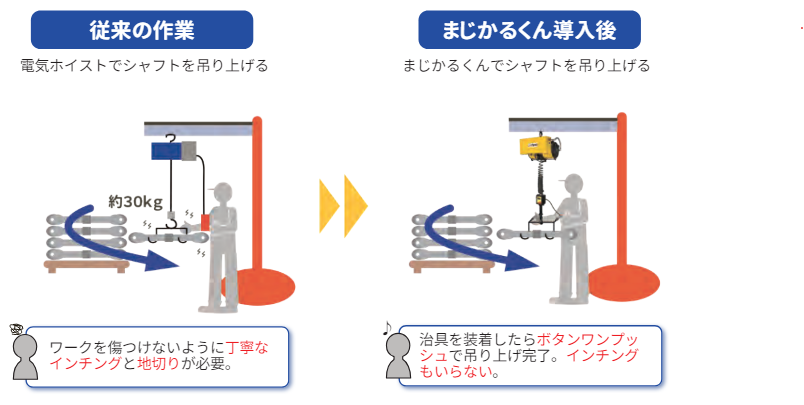

導入事例2:ワークを傷つけずに運べるように

まじかるくんの導入によって慣れない作業者でも同じ品質で作業ができるようになりました。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

労災リスクの高い作業に導入することで

・協働ロボットとはどういったものなのか

・導入のメリット

・導入までの具体的な流れ

・荷役助力装置の導入事例

について紹介してきました。

少子高齢化が進んでいるということもあり、人手不足は避けられない課題になってきます。

協働ロボット導入の参考になれば幸いです。