研磨とは?6パターンの加工方法を解説◆基礎知識から混乱しやすい研磨機3タイプも

「自分で研磨するのカッコイイ」

「車にキズがついたり、汚れちゃったから自分で磨いてキレイにしたい」

研磨は日常でも工場でも、あらゆる場面で使われる加工技術です。

洗車おわりー

— ちゃたにぃ (@ryu595_) May 12, 2024

洗車すると垢とか目立ってきたからそろそろ研磨とコーティングしないとかなぁ

そこで今回は

・研磨の方法をはじめとした基礎知識

・研磨の具体的な工程

・小型研磨機の種類

といったように研磨について詳しく紹介していきます。

研磨の基礎を復習して、業務や品質改善する際にはお役立てください。

研磨とは?

研磨とは表面の仕上げに用いられる加工方法です。

文字の通り磨く加工となります。

金属加工においては形を整えて寸法を設計通りにする必要があります。

設計面以外でも

・研磨することでよりカッコよくなる

・表面のバリを取りのぞくことでケガを防ぐ

・さびや変色を防ぐ

といった意味があり、工業製品にはもはや必要不可欠な工程です。

研磨の方法6つを紹介

研磨加工といっても様々な種類があるんです。

ここでは代表的な研磨加工の方法6つを紹介していきます。

1、砥石研磨(といしけんま)

文字通り、砥石で磨く最も一般的な研磨方法です。

砥石を加工物に当てることで表面を削ります。

サンダーやグラインダーでの加工も砥石研磨のくくりです。

砥石については

・金属用

・木材用

・ガラス用

等と多岐にわたり、用途に応じて使い分けていきます。

2、研磨布紙加工(けんまふしかこう)

研磨布紙加工は砥粒のある布や紙で加工物を磨く研磨方法です。

紙やすりで磨いていくイメージに近いです。

製造現場ではおもに研磨ベルトという帯状の布を用います。

この研磨ベルトを機材で回転させて加工物を当てていくんです。

・バリ取り

・キズ取り

・表面の仕上げ

などによく用いられます。

3、バフ研磨

バフという柔らかいスポンジのような素材に研磨剤をつけて、バフを回転させながら研磨していきます。

・仕上げ加工

・カーポリッシング

に使われることが多いです。

また、布に研磨剤をつけて手で磨くケースもこのバフ研磨になります。

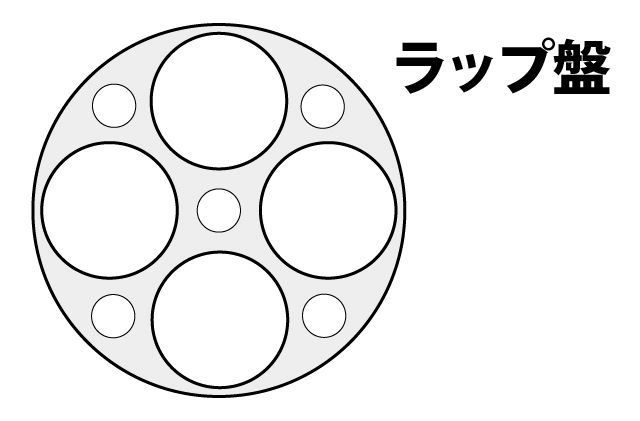

4、ラッピング研磨

ラッピング研磨とは、ラップ盤に加工物を置いて研磨剤でこすりあわせることです。

大きなキズがつくリスクが少ないことがポイント。

デメリットとしては加工に時間がかかってしまうこと。

最終的な仕上げとして使われる加工方法です。

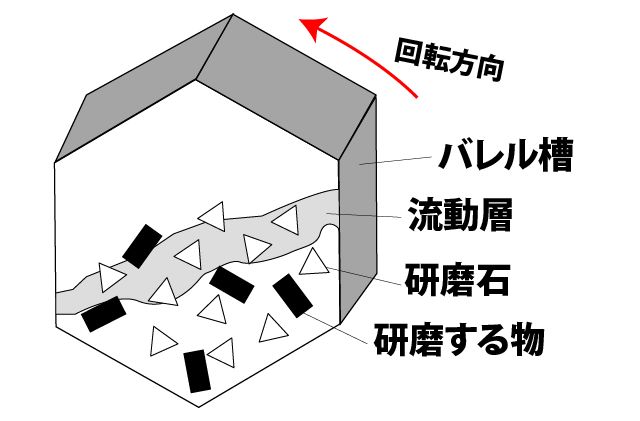

5、バレル研磨

バレル研磨とはバレル槽という研磨容器に

・研磨する物

・研磨石

・水

・研磨用の洗剤

を入れて容器を回転させたり振動したりすることで研磨する加工方法です。

メリットとしては一度でたくさんの研磨を行うことができます。

ただデメリットはラッピング研磨よりも荒くなってしまうことです。

手動で取り切れない小さいバリを取る目的でよく用いられます。

6、電解研磨(でんかいけんま)

電解研磨とは、電解液で電気を流して表面を溶かすことで研磨する方法です。

表面を高精度で仕上げることができるのがポイント。

主に

・医療品

・食品

といった汚れや菌を避けなければいけないものに使われます。

ただコストがかかってしまうのがデメリットです。

研磨の工程4ステップ

研磨には4つの工程があります。

各ステップについて詳しく見ていきましょう。

ステップ1:下地

下地はとても大事です。

しっかりと行わないと仕上がりがキレイになりません。

まずは番手が低く目の粗い砥石で表面の大きなデコボコを取り除きます。

下地の工程で必要なのは表面をそろえることではありません。

表面のデコボコや異物をとりのぞくことに注力することがポイントとなります。

ステップ2:ならし

ならし工程では下地でデコボコや異物を取り除いた表面をならしていきます。 ならしを終えた後は表面はほとんど平らです。

ステップ3:ツヤ出し

ツヤ出しでは下地やならしで平らにした表面の汚れを落としていき光沢を出していきます。

イメージとしては次の鏡面仕上げでつるつるにする前の段階といったものです。

ステップ4:鏡面仕上げ

最後の鏡面仕上げは、文字通り表面を鏡のようにピカピカにするステップです。 番手が高く目の細かい砥石を使ってキレイに仕上げをしていきます。

代表的な研磨機3種

研磨機というと大型なものをイメージしがちではないでしょうか?

ですが研磨機には小型タイプもいくつか存在します。

これらは業務だけでなく、家庭用として使われるものもあるんです。

・用途が近い

・会社によって呼び方が違う

などの理由から混同しやすいため、それぞれの違いを説明します。

グラインダー

グラインダーには砥石や刃がついています。

これを回転させることで、材料を切ったり削ったりする電動工具です。

砥石や刃を取り替えることで幅広い材料を加工することができます。

・ディスクグラインダー

・卓上グラインダー

の2種類が代表的です。

ディスクグラインダー

ディスクグラインダーは基本的に手で持つタイプです。

円形の刃や砥石で切断や研磨を行います。

例としては

・切断砥石を付けて金属を切断

・研磨ディスクを付けて研磨加工

・ダイヤモンドカッターを付けてコンクリートやレンガを切断

といったものです。

ただデメリットとして、平面に砥石や刃を付けることができません。

そのため平面を研磨することには向いていないです。

卓上グラインダー

卓上グラインダーは文字通りテーブルや台に置いて使うタイプのグラインダーです。

ディスクグラインダーよりも、大きい物の加工に適しています。

万力やクランプで固定できるためです。

ポイントは左右それぞれに砥石が付いていること。

・片方が荒削り用

・もう片方は仕上げ用

となっていて、一気に削ってから細かく仕上げて整えるといったことができます。

用途としては

・小さい金属の端を整える

・刃物を研ぐ

といったものです。

サンダー

サンドペーパーを使用する電動工具です。

広い範囲を磨くことができます。

・塗装をはがす

・サビを落とす

・木材の研磨

といった用途が特徴的です。

ポリッシャー

ポリッシャーはバフという柔らかいスポンジのような素材に、研磨剤をつけて磨く電動工具のことです。

仕組みはバフ研磨そのままとなります。

用途は

・汚れや色あせ、キズなどを目立たなくする

・ワックスを付けて車体の塗装面を保護

・ツヤを出す

といったものです。

車磨きによく使われています。

そのため車用のポリッシャーが家庭にあるという人も多いんです。

高まる研磨ロボットの需要

研磨工程について悩んでいる製造現場が多くあります。

・手作業で研磨せざるを得なく時間がかかってしまう

・手作業のため研磨ムラが多くなってしまう

・研磨ができる技術をもった人が不足している

こういった会社も少なくありません。

そのため研磨ロボットに対してのニーズが高まりつつあります。

そこでここからは研磨ロボットについて紹介していきます。

研磨ロボットってどんな仕組み?

研磨ロボットはロボットアームと研磨機を組み合わせた構成です。

以下の2つのパターンがあります。

・ロボットアームで加工物を固定して研磨機で加工する

・ロボットアームに研磨機を付けて加工

おすすめのロボット研磨機としては

・ロボットアームと研磨機がセットになっている

・バリ取りを想定した水滴や粉塵に強い設計になっている

といったもの。

ロボット導入の流れについては、以下の記事を参考にしてみてください。

協働ロボット入門!導入までのながれを7ステップ◆人手不足解決などのメリットも

「導入したいけどなんだかハードルが高そう」

そう思った時はコンサルタントに相談するのも一つの方法です。

作業の負担を軽くしたいなら

研磨工程における労災は年々増えてきています。

研磨ロボット導入にあわせて荷役助力装置の導入がオススメ!

遠藤工業では様々なタイプの荷役助力装置を販売しています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は

・研磨の方法をはじめとした基礎知識

・研磨の具体的な工程

・3タイプの研磨機

について紹介してきました。

研磨してキレイになっていくのは気分が良くなります。

そのため研磨に熱中して趣味になる人もいるほどです。

これから研磨技術を磨いていこう、という方の参考になれば幸いです。